水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理

水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,涉及多種技術(shù)和方法。可以總結(jié)出幾種主要的處理技術(shù)及其應(yīng)用情況。

1.物理化學(xué)處理:這包括泡沫分離、過(guò)濾等物理處理技術(shù),這些技術(shù)具有造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用低的優(yōu)點(diǎn),但不能去除溶解性污染物,特別是對(duì)氨氮不能有效地去除。

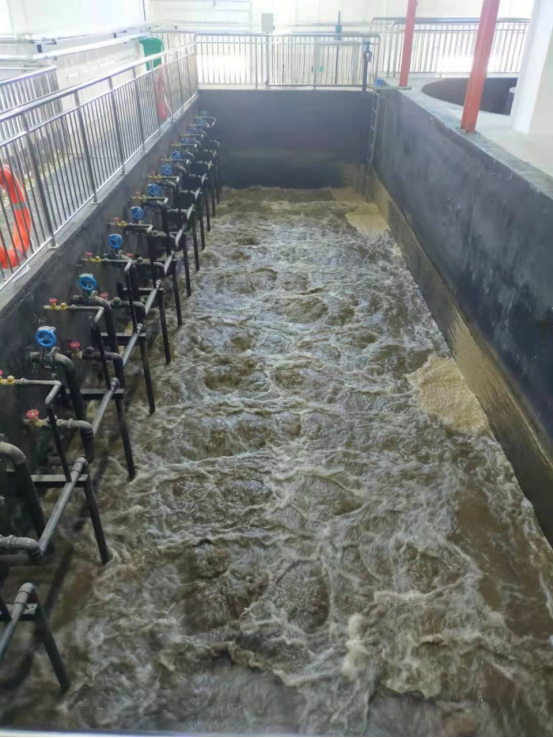

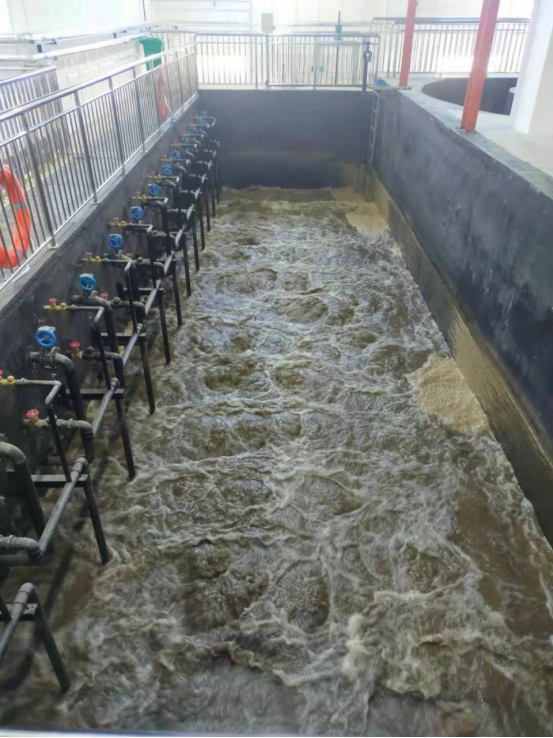

2.生物處理技術(shù):生物處理技術(shù)因其成本低、綠色環(huán)保、無(wú)二次污染的優(yōu)點(diǎn),成為水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理的主要方式。這包括利用微生物菌劑、生態(tài)工程技術(shù)和生物工程技術(shù)等。例如,通過(guò)構(gòu)建黃菖蒲、蘆葦水平潛流人工濕地,可以有效去除水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水中的COD、TP、TN和抗生素。此外,菌-藻體系也被證明能有效去除水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水中的CODCr, NH4+-N, NO2--N, NO3--N以及溶解態(tài)磷(DP)。

3.循環(huán)利用及資源化:通過(guò)建立生態(tài)系統(tǒng),如“藻類-螺類-鱸魚-微生物”營(yíng)養(yǎng)鏈關(guān)系,可以實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖廢水中多余有機(jī)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)鹽的去除,并將其轉(zhuǎn)化為螺貝類或價(jià)格更高的鱸魚等增加養(yǎng)殖效益,同時(shí)節(jié)約水資源,減少養(yǎng)殖廢水排放量。

4.綜合處理方法:結(jié)合物理、化學(xué)和生物處理技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)更高效的水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理。例如,固定化活性污泥法可以有效去除淡水養(yǎng)殖廢水中的氨氮,而螺旋藻則可以用于進(jìn)一步處理,以滿足循環(huán)養(yǎng)殖的要求。

5.人工濕地和生態(tài)修復(fù)技術(shù):人工濕地技術(shù)通過(guò)植物、微生物和基質(zhì)的物理作用、化學(xué)作用和生物作用處理水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水,可建立循環(huán)的水產(chǎn)養(yǎng)殖模式,是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)型水產(chǎn)養(yǎng)殖的基礎(chǔ)。復(fù)合濕地生態(tài)系統(tǒng)也顯示出對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水有高效的凈化效果。

綜上所述,水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理應(yīng)采取綜合性的方法,結(jié)合物理化學(xué)處理、生物處理技術(shù)以及循環(huán)利用和資源化策略,以實(shí)現(xiàn)廢水的無(wú)害化排放和資源的最大化利用。同時(shí),考慮到不同地區(qū)的具體情況,選擇適合當(dāng)?shù)丨h(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件的處理技術(shù)是關(guān)鍵。

在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水中,物理化學(xué)處理技術(shù)難以有效去除的特定溶解性污染物主要包括油脂、鹽分和氨。這些成分對(duì)生物處理過(guò)程有顯著的抑制作用,從而影響整個(gè)廢水處理系統(tǒng)的效率。

油脂是水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水中的一個(gè)重要污染物,因?yàn)樗粌H含量高,而且難以通過(guò)常規(guī)的物理化學(xué)方法完全去除。例如,在魚類加工廢水的處理中,油脂的去除率雖然可以達(dá)到88%至99%,但這仍然表明了其去除的困難性。

鹽分也是一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)樗鼤?huì)增加生物處理過(guò)程中的鹽脅迫,進(jìn)而影響微生物的活性和生長(zhǎng),這直接影響到生物處理的效果。在魚類加工廢水的研究中,鹽度被認(rèn)為是影響處理效率的一個(gè)關(guān)鍵因素。

氨同樣是一個(gè)難以處理的污染物,它在一定濃度下可以抑制微生物的活動(dòng),從而降低生物處理系統(tǒng)的效率。氨的存在使得即使采用了物理化學(xué)預(yù)處理步驟,如沉淀和絮凝,也可能無(wú)法完全去除或減少其負(fù)面影響。

因此,盡管物理化學(xué)方法在處理某些類型的污染物方面相對(duì)有效,但對(duì)于油脂、鹽分和氨這類具有較強(qiáng)抑制作用的溶解性污染物,其處理效果則受到限制。

生物處理技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中的最新進(jìn)展和效率如何?

生物處理技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中的最新進(jìn)展表現(xiàn)在多個(gè)方面,包括生物膜技術(shù)、生物濾池、人工濕地以及復(fù)合生物過(guò)濾技術(shù)等。這些技術(shù)的效率和應(yīng)用前景得到了廣泛的研究和認(rèn)可。

生物膜技術(shù)通過(guò)利用微生物附著生長(zhǎng)于某些基質(zhì)表面進(jìn)行水質(zhì)修復(fù),已被證明是一種有效的方法來(lái)提高水產(chǎn)產(chǎn)量、凈化水體并減少養(yǎng)殖廢水排放。這種技術(shù)的應(yīng)用情況和對(duì)池塘生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)產(chǎn)量的影響已經(jīng)得到了詳細(xì)的探討。

生物濾池作為一種常用的養(yǎng)殖廢水生物處理方法,因其操作簡(jiǎn)單、占地面積少、抗沖擊負(fù)荷強(qiáng)和處理效果穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中得到了廣泛應(yīng)用。研究進(jìn)展表明,生物濾池能夠有效處理水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水,但其處理效能受到多種因素的影響,如濾料、溶解氧、氣水比等。

人工濕地技術(shù)在脫氮除磷方面表現(xiàn)出較好的效果,尤其是在曝氣條件下,其對(duì)污染物的去除效果更為顯著。這表明人工濕地技術(shù)不僅能有效處理水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水,還能滿足一定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

復(fù)合生物過(guò)濾技術(shù)通過(guò)結(jié)合植物濾器與微生物濾器或動(dòng)物濾器與植物濾器或微生物濾器的方式,展現(xiàn)了良好的處理效果和發(fā)展趨勢(shì)。這種技術(shù)的應(yīng)用研究進(jìn)展表明,它能夠有效地處理養(yǎng)殖廢水,為今后的工程應(yīng)用提供了理論參考。

生物處理技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中的最新進(jìn)展顯示出了多種技術(shù)的有效性和應(yīng)用潛力。這些技術(shù)不僅能夠有效去除廢水中的污染物,還能促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的綠色發(fā)展和環(huán)境保護(hù)。未來(lái)的研究方向可能包括技術(shù)集成與機(jī)理研究、優(yōu)化養(yǎng)殖模式以及構(gòu)建可持續(xù)循環(huán)養(yǎng)殖系統(tǒng)等。

固定化活性污泥法與螺旋藻結(jié)合應(yīng)用的具體案例研究或?qū)嶒?yàn)結(jié)果是什么?

處理效果:在固定化菌藻小球耦合循環(huán)式活性污泥工藝(CAST)中,海水小球藻與細(xì)菌構(gòu)成的共生體系能有效去除CODMn、無(wú)機(jī)氮和磷,其去除率高于單獨(dú)使用青島大扁藻、杜氏鹽藻及等鞭金藻與細(xì)菌的搭配。此外,固定化螺旋藻對(duì)人工污水中氮、磷的吸收效果顯著,最大去除率分別為45.2%和56.3%。

技術(shù)優(yōu)化:通過(guò)使用海藻酸鈉進(jìn)行固定化處理,可以制備出不易粘連且強(qiáng)度較好的固定化膠球形狀規(guī)則,這對(duì)于提高處理效率具有重要意義。同時(shí),菌藻共固定化系統(tǒng)的研究表明,將細(xì)菌和藻類共同包埋于同一載體內(nèi),在同時(shí)去除污水中的氮磷和有機(jī)物方面具有更大的優(yōu)勢(shì)。

應(yīng)用進(jìn)展:隨著微生物固定化技術(shù)的發(fā)展,新型菌、藻固定化技術(shù)逐步改進(jìn)了傳統(tǒng)養(yǎng)殖污水處理方法中的弊端,如水力停留時(shí)間長(zhǎng)、抗沖擊負(fù)荷差等,但出水氮、磷和重金屬的含量依然過(guò)高。因此,功能藻類的加入解決了此類問(wèn)題。

成本與效率:活性污泥—螺旋藻體系將水體中的生產(chǎn)者與消費(fèi)者(藻類與活性污泥)在不同的處理單元,最大限度地滿足各自對(duì)生境的最大要求,從而提高處理效率。這是一種降低培養(yǎng)成本、提升出水水質(zhì)的改進(jìn)辦法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,活性污泥-螺旋藻體系在最優(yōu)生長(zhǎng)條件下的處理效率顯著高于單一利用螺旋藻處理污水的效果。

固定化活性污泥法與螺旋藻結(jié)合應(yīng)用在處理海水養(yǎng)殖廢水、人工污水中氮磷的去除以及養(yǎng)殖污水處理等方面顯示出了良好的效果和潛力。

人工濕地和生態(tài)修復(fù)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中的最新研究成果和實(shí)際應(yīng)用效果如何?

人工濕地技術(shù)的優(yōu)勢(shì):人工濕地作為一種有效的污水處理與水資源再用相結(jié)合的方法,具有基建、運(yùn)行費(fèi)用低,操作與維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。它不僅適用于生活污水的處理,還能通過(guò)工藝創(chuàng)新向工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)廢水等特殊污水處理方向發(fā)展。此外,人工濕地能夠同時(shí)去除多種污染物,這得益于其中的協(xié)同機(jī)制。

人工濕地在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中的應(yīng)用:研究表明,人工濕地系統(tǒng)能夠顯著降低養(yǎng)殖廢水中的總氮、總磷、CODMn、氨氮等污染物的濃度,從而明顯改善水質(zhì)。垂直流人工濕地工藝對(duì)模擬的水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水進(jìn)行脫氮除磷等處理時(shí),去除率分別達(dá)到82.75%, 83.68%, 88.85%, 84.72%,顯示出較好的除污效率。

存在的問(wèn)題與改進(jìn)方向:盡管人工濕地技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中展現(xiàn)出了良好的應(yīng)用前景,但也存在一些問(wèn)題和不足,如處理效率、穩(wěn)定性等方面需要進(jìn)一步提高。未來(lái)的研究方向包括探索更高效的去污機(jī)制、優(yōu)化人工濕地的設(shè)計(jì)和運(yùn)行條件,以及提高其對(duì)特定污染物的去除能力。

人工濕地和生態(tài)修復(fù)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中已經(jīng)取得了顯著的研究成果和實(shí)際應(yīng)用效果,顯示出其作為一種低成本、高效率的生態(tài)治理技術(shù)的巨大潛力。

18853672655

18853672655

全國(guó)服務(wù)熱線

全國(guó)服務(wù)熱線

.png)